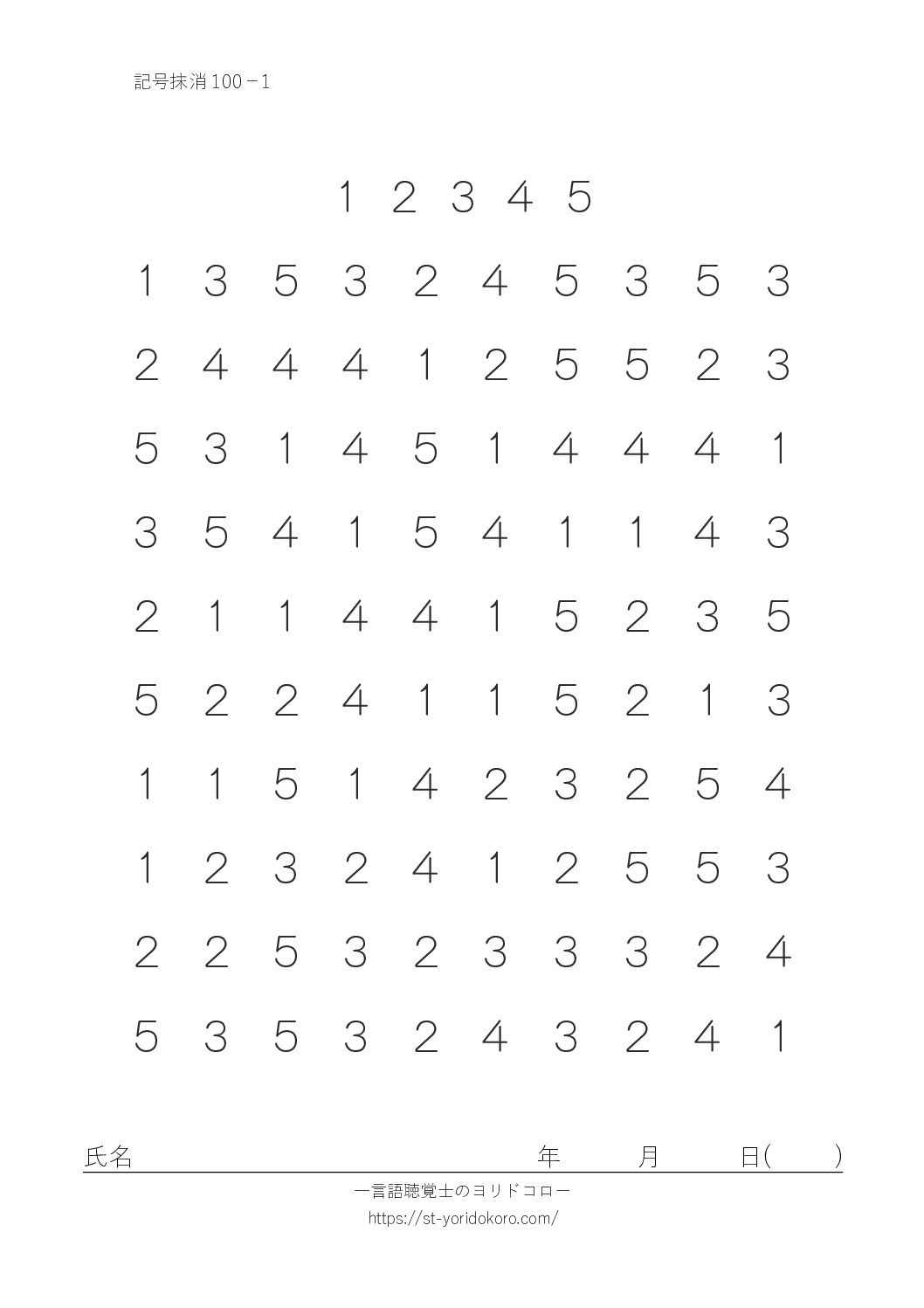

◎内容

・指定された記号を抹消するベーシックな注意課題です

「注意障害のある方にはまずこれをやってもらう」といっても過言じゃないくらい、リハビリでの使用頻度の高いプリント!スクリーニング的に使用して、この結果をベースに今後の課題難易度を調整していくよ!

・抹消する記号数を調整することで難易度調整が容易に可能です(例:「AとBを同時に消す」「Aには〇・Cには×をつける」等)

・視覚的にシンプルで、内容の理解が難しい方や失語症の方でも取り組みやすい内容です

プリントはこちらから↓

100記号(文字5種×各20字ずつ)

・5種類の記号が20個ずつ、ランダムに配置されています

300記号(文字10種×各30字ずつ)

・10種類の記号が30個ずつ、ランダムに配置されています

◎目的

・注意力の向上を図る(持続性・選択性を中心に、教示を追加したり他の課題と組み合わせたりすることで分配性や転換性にも応用可能(応用編の項目参照)。同時注意や方向性注意にも。)

・半側空間無視の改善を図る

・高次脳機能障害以外の視覚的探索能力の向上にも

・既存の検査での評価が難しい患者さまの評価代わりや、評価前のデモ及びスクリーニング的な使用も可能

◎対象

・高次脳機能障害の方(主に注意障害)(持続性・選択性、教示や他の課題と組み合わせることで分配性や転換性にも応用可能)

・失語症や文字理解が難しい方・認知症等で複雑な課題理解が難しい方の注意機能課題として

◎具体的な使用方法(一例ですので状況に応じて変更してください)

①プリント上部に書かれている記号の中から、抹消する記号を選択する(※レベルに応じて1~3種程度)

②記号群の中から指定された記号を探しチェックしていく(※時間制限は設けないが、計っておくと処理速度の評価としても変化がわかりやすい)

③見落としがないか確認する(※必要に応じて声掛けや自己修正の促しなど)

④(可能であれば)チェックした記号がいくつあったか、自身で数えてもらうのも良い

◎難易度調整・ヒント案

・見落としている行にマーカーを引くなど注意が向きやすくなる配慮を追加する

・半側空間無視や方向性注意の影響がある場合、苦手な側の端にマーカーを引くなども効果的(※○○さんが苦手なのは左右どっちだった?などの自覚を持たせる声掛けなども併用)

・本人の様子次第ですべてを見つけれられなくてもOKとする(※見つけられず落ち込んでしまう場合や、逆にイライラしてしまう場合もあり)

◎レベルアップ課題・応用編

・同時に抹消する記号の数を増やす

・抹消する際につけるマークを記号ごとに変更(Aには×を・Bには〇をつける等)

・「1行目はA・2行目はB・3行目はA・4行目はB…」や、「1行目が終わったら別の計算プリントを5問解く→また2行目が終わったら計算に…」等の注意を切り替える形の課題として教示を追加する

・タイムアタック制にして、時間内に何個見つけられるか挑戦する

・集団レクなどでは競争形式にすることで、楽しみながら注意力を鍛えるアクティビティとしても

コメント