症状からどんなリハビリ課題がいいか考えてみよう!

こんにちは!

普段はリハビリプリント教材を配布していますが、今日はちょっと趣向を変えて「当サイトのプリント以外でどんなリハビリを行っているか」をご紹介したいと思います。

(初めてのコラム投稿となります!)

機能アップを図るためには、患者さまひとりひとりの症状に応じて適切な課題を選択することが重要です。失語症のリハビリ課題にも様々なものがありますが、「この症状の方にはどんな課題を選べばいいの?」と迷うことはありませんか?

今回は健忘性失語を取り上げ、臨床場面で実際に行っている訓練についてご紹介します!私自身も臨床で、「プリント課題だけでは少し物足りないな」「もっと実生活に近い練習が必要だな」と感じることが多々ありました。「健忘失語のリハビリってどんなことをしているの?」と気になる方の参考になれば嬉しいです。

そもそも健忘性失語って?

健忘性失語(健忘失語・失名詞失語・失名辞失語とも)は失語症の分類において①言語理解=良好 ②流暢性=良好 ③復唱=良好 を特徴とした、分類の中では比較的障害の軽いとされる失語タイプです。

主な症状は喚語困難・呼称障害(喚語困難自体は、多くの失語タイプでみられる症状ですが、健忘性失語では主に名詞が障害されるのが特徴)で、

具体的には

•適切な名詞が出ず 「あれ、あの…」と指示代名詞が増える

•「赤い丸い果物」などの迂言や、言い換え・ジェスチャーで代用する

•上記の症状から会話のテンポが崩れて、本人も周囲ももどかしさを感じる

などの症状でコミュニケーションに困ることがあります。こうした状況が日常生活で何度も起こるため、リハビリでは①喚語困難の改善 ②喚語に困った場合の工夫を身につける ことの両方をポイントとし、患者さまの状況に合わせて机上の課題や実際の生活に則したコミュニケーション訓練を取り入れるなどの工夫をしていきます。

対象となる方は?

「健忘性失語の方」と一括りにしていますが、今回ご紹介する課題の対象となるのは以下の項目に当てはまる程度の能力のがある方を前提としています。

- SLTA(標準失語症検査)で、大きな低下は無し(でも語列挙は落ちやすい)

- 喚語困難はあるけれど、日常生活上の意思疎通はほとんど音声で可能

- TLPA(失語症語彙検査)の4-1意味カテゴリー別名詞検査・呼称(高~低頻度語あわせて200語呼称する検査)が実施可能(低下はあってもOK)

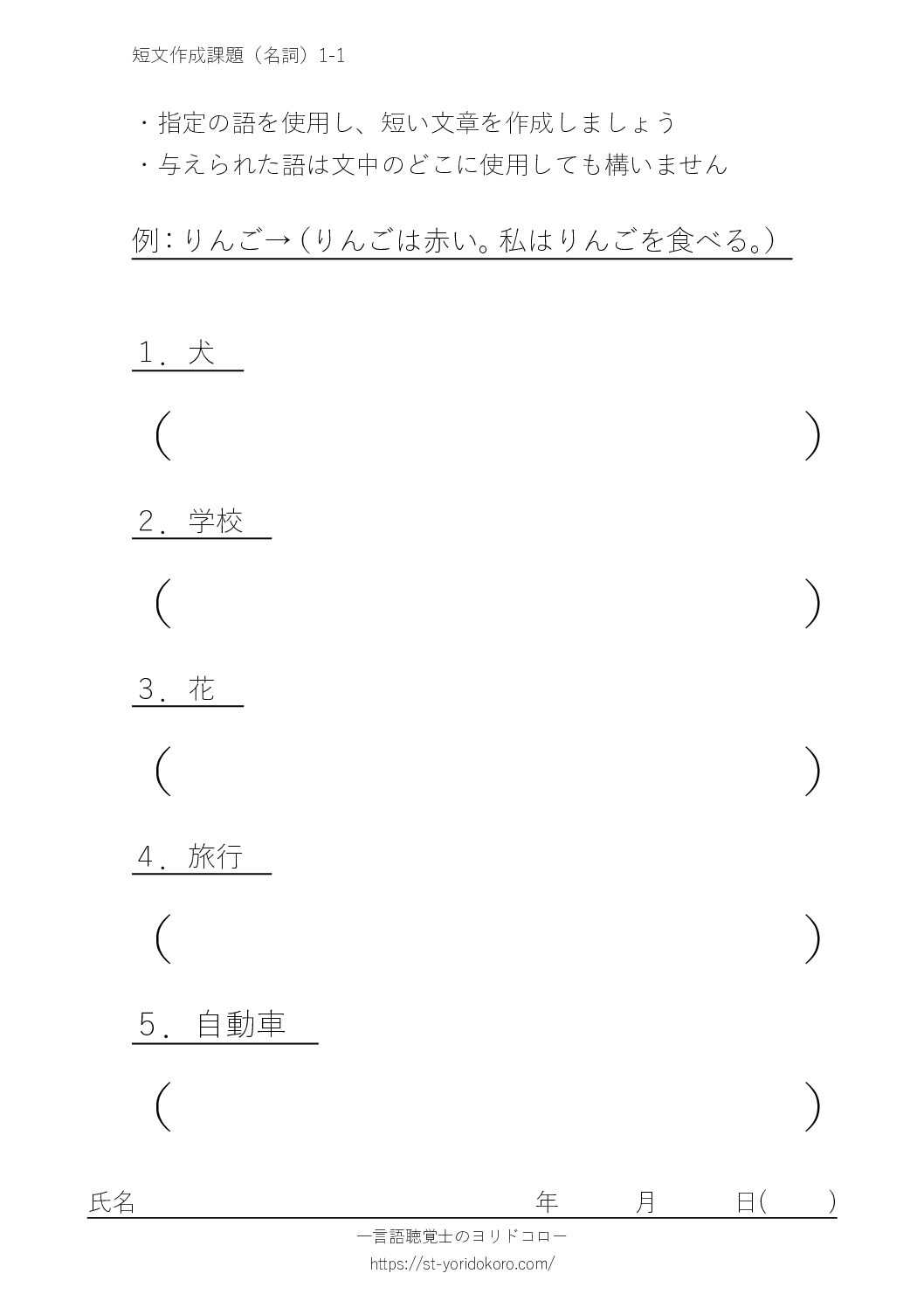

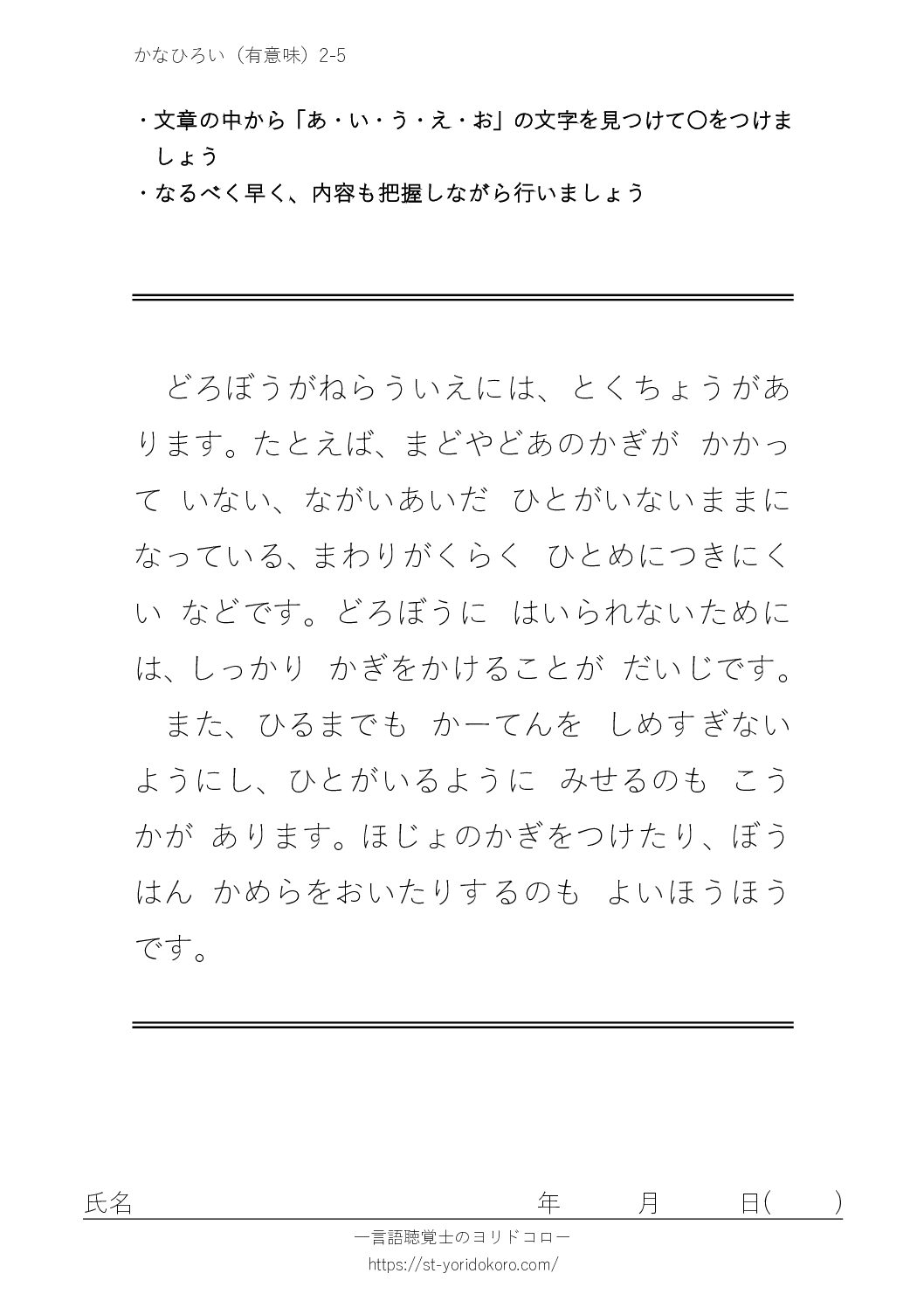

【具体例】実際の課題

ここからは、私が実際に取り入れている具体的なリハビリ方法をご紹介します。

⑴なぞなぞ出し合いっこ

内容:

患者さんとセラピストが交互に出題者・回答者となり、なぞなぞを出題し合うクイズ形式の課題です。レク感覚で自然と楽しい雰囲気となり、どんな方とも盛り上がれる課題でオススメです!

目的:

喚語困難の改善、喚語出来ない場合にも相手に伝わりやすい迂言の表現の練習に。

必要な物品:

低頻度語を含めた絵カード沢山(普段はエスコアールのアクトカードを使用しています)

方法:

①カードの山からランダムに1枚引く

②出題者はその名前を直接言わず、特徴や用途を説明する

③回答者は答えがわからない場合、質問などをしても良い

④カードに描かれた絵を当てられたら(喚語出来たら)成功!

⑤出題者・回答者を交互に役割交代して実施する

・難易度に合わせて出題は高頻度語・回答は低頻度語、のようにレベル調整も可能

・セラピストは答えが分かっても、「敢えて分からないフリ」をして、より詳細な説明を促してみても!

⑵ クロスワード(市販の懸賞付き雑誌など)

内容:

普通のクロスワード課題です。失語症専用プリントではなく市販の雑誌等を使用し、失語症ではない方も楽しんでいる内容を用いることで「自分もできるんだ!」という自信や達成感を得られます。

目的:

喚語困難の改善。

必要な物品:

市販の懸賞付き雑誌やネットサイト・新聞に載っているものなど、リハビリ用に作成されたものではないクロスワードのプリント。

方法:

特別な方法はありませんが、臨床場面では同じプリントを2部用意して、患者さまだけでなくセラピストも一緒に取り組んでいます。失語の有無にかかわらず結構難しいので、分からないところは一緒に考えたりと楽しい雰囲気で取り組めます。

⑶LINEでのやりとり

ここからは喚語を直接狙った課題ではありませんが、よく行うリハビリ課題を挙げていきます

タブレットを2台用意して、実際にLINEでメッセージ交換をします。現代では多くの方がLINEを利用しているので、退院後の生活をイメージしながら練習できるのが大きなメリットです。

- フリック入力の練習

- スタンプや写真を送る練習(フリック入力が難しい場合も簡単なやり取りが可能)

- 電話をかけてみる(退院後、緊急時の連絡手段は確保できている?)

⑷ パソコン・タイピング練習

仕事でパソコンを使う方には、パソコンを使った課題も取り入れます。「実際に職場復帰したとき」を意識して練習できるのがポイントです。

- メールのやりとりを想定して文字入力練習

- ネット上のタイピング練習サイトを活用(速度やミス等を数値化してくれるサイトなども)

- エクセル・ワードなどを実際に使用することも

⑸ 買い物練習

環境やご家族の理解があれば、院内の売店や自販機・実際に外に出て買い物の練習を行うこともあります。「実際に生活の中でやりたいことができる」という体験が、本人の自信にもつながります。

- 買い物メモなど作成・活用する練習に

- 金銭管理の練習に(現金だけでなく、プリペイドカードやキャッシュレス決済などを活用しても)

まとめ

健忘性失語の方は障害が軽いことが多く、失語症用の課題プリントでは簡単すぎたりマンネリになったり、退屈なリハビリになってしまうことも…。患者さまに少しでも積極的にリハビリに取り組んでもらうために、セラピストは課題内容や実際の生活に近い形のコミュニケーション訓練を取り入れ工夫することで、楽しみながら取り組めるリハビリを行うことが大切です。

今後もこのブログでは、他の失語症タイプに合わせたリハビリの工夫や、実際に使えるプリント教材もご紹介していく予定です。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

コメント